MOSTRA PRODOTTA DA CasermArcheologica

A ricordo di dove

di Ilenia D’Ascoli

E’ un’iscrizione su una storica targa commemorativa incastonata in uno dei muri di questo palazzo che ha ospitato tra le sue stanze il primo forno della Buitoni, a dare il titolo al nuovo progetto di Casermarcheologica.

Una locuzione, che isolata dal resto del contesto, da subito ci coinvolge, quasi ammalia. Ripetendola, fa riecheggiare nella mente memorie, luoghi, eventi accaduti in tempi reali e immaginari, ma, forse, ancor prima, suscita interrogativi sul senso. Come leggere questo inusuale costrutto? Cosa ci vuole comunicare? A ben guardare, la struttura sintattica si presta ad essere letta in almeno due versioni “a ricordo” / “di dove” oppure “a ricordo di” / “dove”.

Nel primo caso la componente del ricordare si unisce a “di dove”, complemento di moto attraverso luogo (passiamo di qua; di dove sei sbucato?), che catalizza la nostra attenzione non su un luogo preciso ma sul suo attraversamento. Il luogo, il dove, è quindi il punto in cui si compie un passaggio e, allo stesso tempo, il ricordo è lo sforzo di capire il nostro mutamento, il passaggio, appunto, da una condizione ad un’altra. “Pensate di andare a fare un viaggio, ma subito è il viaggio che vi fa o vi sfa” (N. Bouvier, “La polvere del mondo”).

E così, attraversare le stanze, i passaggi, i corridoi, le scale di Caserma, farà affiorare nuove e antiche memorie, evocherà il carattere del luogo (“il genius loci”), susciterà interesse per la conoscenza dello spazio.

Ed è cosa nota che l’interesse per la conoscenza dello spazio che ci circonda o abitiamo, è assimilabile ad una ricerca d’identità, che si rivela nella visione d’insieme di questo spazio, di come è strutturato, ordinato, vissuto, che sia esso una casa o una città. Al contrario nel secondo caso, “a ricordo di” / “dove”, l’attenzione è rivolta al luogo esatto in cui qualcosa è accaduto.

Il percorso espositivo, infatti, si sviluppa in un Palazzo, osservato oggi da una prospettiva speciale, identificandolo proprio con la casa abitata da Minerva Muglioni, donna giovane e colta, amante delle arti e animatrice del dibattito culturale, scomparsa prematuramente.

Un luogo, Palazzo Muglioni, oggi sede di Casermarcheologica, che ha visto lo svolgersi delle sue giornate, dai momenti domestici della vita quotidiana agli incontri pubblici di incontro e scontro con la sua comunità, andando a rappresentare un apparato che riunisce e sovrappone aspetti personali ed interpersonali di questa figura, la cui storia privata e pubblica appare dai contorni sfumati.

Se “La casa non è soltanto un luogo, ma anche il fascio di sentimenti associato a esso” (Renos K. Papadopoulos), allora si può dire che questa casa, ogni casa, eredita e restituisce, come in un respiro, impulsi, pensieri, parole e opere di chi l’ha abitata, modellandola per farle assumere la forma dei propri desideri. Si può persino lasciarsi sedurre dall’idea che esista un’anima della casa e che quest’anima possa essere la stessa Minerva. Non si parla qui di credenze e misteri. Il genius loci, cui poco sopra si è fatto cenno, non deve essere inteso all’antica come nume tutelare della casa, ma piuttosto come una forza vitale che la anima, un carattere genetico che la contraddistingue. Il genius loci di palazzo Muglioni è allora un’impronta generatrice (genius, gignere, generare, creare) di cui ancora oggi possono raccogliersi i frutti, è un’energia creatrice che continua a dare vita a questo spazio, è spirito fecondo che fà sì che Caserma rimanga quel luogo di connessioni e conoscenze che immaginiamo già un tempo sia stato.

Gli artisti Roberta Baldaro, Claudio Ballestracci, Francesco Bocchini, Ilaria Margutti, ognuno con il proprio medium espressivo, in un continuo scambio tra esterno e interno, tra rappresentazioni di luoghi fisici e visioni interiori e immaginate, si fanno filtro tra i due approcci fin qui descritti: la ricerca dell’identità attraverso il luogo (luogo che diventa spazio aperto per la narrazione di pensieri, ossessioni, desideri, visioni) e l’identità del luogo stesso (fascinazioni e suggestioni ispirate dalla figura di Minerva).

In una sorta di osmosi attivata dall’opera degli artisti, la consueta impermeabilità tra luogo fisico e spazio mentale è rotta. Siamo ora immersi in un flusso di energia che ci coinvolge e ci posiziona al centro del nostro proprio luogo per attraversarlo, comprenderlo, superarlo, innescando quella rete di relazioni sopite o disperse, per intrecciarle tra loro, affinchè proattivamente costituiscano un tessuto connettivo che si estende oltre: fuori da Caserma, fuori dal nostro palazzo, fuori dai confini del locale fino ad eliminarli. Si apre ai nostri occhi un’altra occasione per una prospettiva nuova: costruire un immaginario vasto e possibile attraverso il quale leggere e riscrivere il quotidiano. Come forse Minerva aveva già provato a fare.

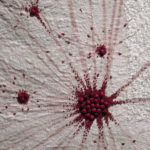

Roberta Baldaro (Catania, 1975), vive e lavora a Cesena, si occupa di fotografia e disegno. Quando descrive la sua pratica artistica dice con piena cognizione “Sottraggo immagini dal mondo. Certo, sono fotografa, ma il mio è un furto che si sdebita con la matita: è allora che restituisco la refurtiva, un posto nuovo, a conclusione o origine del paesaggio. La fotografia non è la conclusione di un territorio, perimetro o consacrazione di un luogo scelto, la fotografia è solo l’inizio: il disegno ne dilata lo spazio, trabocca oltre ciò che è inquadrato. Così la veduta originale – fotografica – si estende in direzioni inaspettate – disegnate – con fioriture spontanee”. Ed è così anche per la serie Fiori d’interno (2019), dove Baldaro volge lo sguardo prima all’epidermide del Palazzo, le sue pareti, le sue superfici, gli elementi architettonici, gli scorci, i paesaggi, per riconsegnarci successivamente una lettura intima del luogo che nel solo scatto apparirebbe spoglio e straniante. Dall’immagine invece, in un processo di disvelamento più che additivo, emergono fiori e piante curativi e fatali – arnica e camomilla con proprietà lenitive e rilassanti, Sigillo di Salomone ed Elleboro di base tossici e velenosi ma all’occorrenza terapeutici – suggerendo a chi li osserva in sequenza scenari esistiti o ipotetici, come i personaggi che potrebbero o avrebbero potuto popolarli. In una danza lenta e sapiente, lo scatto fotografico si fonde con il disegno per germogliare nello spazio, un giardino d’inverno ri-animato, con dedizione.

Claudio Ballestracci (Vimercate, 1965), vive e lavora a Longiano (FC). La sua ricerca consiste nel vivificare il fattore apparentemente inerte della materia attraverso processi tecnici elementari: la luce, l’elettricità, la simbiosi alchemica con elementi composti e naturali. L’oggetto ritrovato è la materia prima per elaborare l’immagine, così come un luogo o un edificio sono fonte di ispirazione originaria. Le immagini prodotte sono quasi sempre attraversate dalla luce: nella trasparenza dei raggi filtrati dalla cera e dal cotone, dalla resina e dall’acqua si svelano concetti vividi trattenuti dentro strutture inerti, nella commistione fra organico e inorganico. Le opere, spesso caratterizzate da una dichiarata obsolescenza, sono contrassegnate da una matrice comune, la rovina, nel segno della caducità e della memoria. Ballestracci qui interviene sul luogo facendogli da contrappunto, collezionando una serie di segni, tracce, simboli che possano disegnare i contorni sfocati di una possibile identità. Nel rapporto con lo spazio, nella relazione con chi le osserva, le sue opere costruiscono un’atmosfera che è attesa, soglia, confine da valicare. Si tratta di una narrazione composita. Dapprima Egeo (2019): il suono dell’eco dell’acqua si trasforma in vortice di parole che risalgono dalle profondità, facendoci aderire alla memoria dello spazio fisico. Si prosegue con i Diari di volo (2001): ispirata al mito di Icaro, una storia di desiderio e di aspirazioni, prende forma in volumi di rame dove sono custodite pagine di una storia umana di ambizione tutta da scrivere. Poi Fogli volanti (2009): dalle trasparenze emergono riferimenti che raccontano di una sete di conoscenza tragicamente interrotta. Infine Paesaggio con figure (2019): cupole di cristallo racchiudono, proteggono, nutrono un giardino segreto. Dal fumo si intuisce una presenza, affiora un corpo dall’invisibile.

Francesco Bocchini (Cesena, 1969), vive e lavora a Gambettola (FC). La sua operatività si è concentrata su latte e ferri smaltati per produrre macchine di marchingegni elementari. Meccanismi, installazioni, teche e altro: lamiera di ferro dipinta a olio, un lavoro in equilibrio tra ironia, mistero e dramma. Dice bene di lui Valerio Dehò quando lo definisce un surrealista post litteram e va oltre: “Nei suoi lavori si riflette molto di più di un’arte rassicurante e simpatica. Vi è la possibilità della catastrofe, l’incidente, il naufragio del Pequod. (…) Tocchiamo con gli occhi le tracce della ruggine sugli oggetti, le scritte di un’epoca di felicità, i messaggi che non abbiamo capito allora e che ora sono tempo che passa, onde del mare della memoria che non vuol passare, e che forse vuole salvarci dall’ultimo naufragio”. Dentro le sue teche oggetti, costruzioni, fiori, parti del corpo sono posti con rigore scientifico su mensole e scaffali. Tutto è composto, al sicuro, apparentemente imperturbabile. Li scorriamo con lo sguardo, dovremmo riconoscere tutti gli elementi, eppure nella classificazione qualcosa non torna, è un ordine che si fa disordine, che stride con l’ambiente intorno.

In La costruzione del piacere (2019) e Collection Ficoccano (2019) si aggiungono a disorientare, scritte, motti e citazioni che complicano l’enigma. È in questo cortocircuito che la visione dell’artista ci apre ad un nuovo umanesimo, tutto contemporaneo, volto alla conoscenza dell’anima umana, della sua fragilità, ossessività, identità. Identità che si traduce in linguaggi e codici precisi, in conflitti corpo a corpo tra naturale e artificiale, che talvolta originano macchine, altre volte floride piante e fiori metallici, come Agave meconia (2017) o Vegetazione fruttifera notturna (2018). Pur levigate e ammiccanti, queste creazioni paiono strutture dissonanti, si arrampicano, svettano, attaccano lo spazio, lo invadono. Dramma e leggerezza, gioco e minaccia convivono in questo universo posto su un unico piano, dove tutto accade contemporaneamente. Spiccano un paio di scarpette rosse, allegoria di passi compiuti e incompiuti, nella consapevolezza che questi siano stati o saranno gli unici. Vale la pena dunque calmierarli prima di compierli, ma comunque compierli.

Ilaria Margutti (Modena, 1971) vive e lavora a Sansepolcro (AR). La sua indagine è un cammino introspettivo. Partita da uno stile pittorico di derivazione espressionista, dal 2007 inizia a usare il ricamo come elemento fondamentale della sua ricerca. Questa tecnica, densa di significati simbolici sulle origini del femminile e intensamente collegata ad una ricerca identitaria, diventa così il linguaggio in cui sente meglio rappresentata la propria poetica. Con Ipotesi del Continuo (2019), Margutti ci fa entrare nel suo immaginario, circondati, o meglio, osservati da fiori di Angelica, una specie ombrellifera che deriva dalla cicuta. Un filo rosso come il sangue li anima e li altera allo stesso tempo, intrecciando inesorabilmente nutrimento e veleno. In un incessante rimando, tra visione introspettiva ed esteriore, tra essere e apparire, in questi ricami fluisce il quesito sull’esistenza, sul nostro ruolo nel mondo, sul modo in cui vogliamo appartenergli o sfuggirgli. Fili si trasformano in fiori e proseguono il loro mutamento in figure antropomorfe. Sono luogo di identità. È più di una metamorfosi, ovvero un cambio di forma tra una materia e l’altra, tra uno stato e l’altro, è piuttosto un farsi forma dell’anima, dello spirito, del suo tempo. E’ una nascita che va accolta, intesa, assimilata per permetterci di ricongiungere ciò che in noi è separato, disgiunto, scucito. Allo stesso modo, in Un solo fiore al mondo (2019), rami simili a radici, bendati di filo rosso, pendono dal soffitto e ci sovrastano costringendoci ad alzare lo sguardo e a spingere la nostra visione oltre, per vederli congiungere la terra all’aria, l’alto al basso, senza mai toccare né l’uno né l’altro piano, ma ponendosi come un ponte mobile tra passato e presente, tra la vita e la morte. Una narrazione lenticolare che approda in Antheros (2019), una raccolta-diario di note pagine letterarie. Parole, pensieri, angosce, tormenti, narrati con sensibilità e acume da Silvia Plath, Virginia Wolf e Etty Hillesum, sono attraversati da fili che li recuperano, come una lenza, dal tempo e dallo spazio, erompono dalle pagine, superano ogni riferimento storico autobiografico, per esplodere nel nostro universo interiore.